不论以何种标准来衡量,霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特都是一个非常古怪的人。他生于十九世纪末,但其写作风格--尤其是早期故事的风格--反而像是停留在十九世纪的上半叶。他喜好在文字里使用那些早已作古的词句与语法,甚至在与友人通信时偶尔会故意将信件日期提前两百年,以表达他对十八世纪的热爱与对英国的认同与崇拜。但同时洛夫克拉夫特笔下那些故事中流露出的主题与思想却又与十八世纪的启蒙文学相去甚远。用一句描述得十分精彩的话来说就是,“这是一个不属于任何时代的人--一个生活在二十世纪,却用十八世纪的色调描绘二十二世纪的人类发现十亿年前的惊天秘密的人。”

洛夫克拉夫特肖像画

在洛夫克拉夫特的故事里,人的价值与行为通常都是微不足道的。在那些无可名状的神秘与恐怖之前,人类的角色只不过是一个渺小的解说者,绝望地妄图固守住思想中最后一丝可以让他们感到安全、平凡和正常的观念。而最重要的主角永远都是隐秘禁断的典籍、避无可避的宿命、不可名状的神明与造物、以及追求知识带来的潜在风险。对于他的故事来说,在我们周围这样一个浩瀚无边、而又毫无理性与目的可言的宇宙中,人类所认识和规定的法则与观念都是毫无意义的。

虽然今日意义上的克苏鲁神话已不再完全是洛夫克拉夫特笔下所创作的那个世界,但他的地位依然是不容置疑、独一无二的。可以说,正是洛夫克拉夫特的内心世界和独特文笔共同造就了克苏鲁神话中最富魅力的篇章。无论是出于兴趣爱好还是专业研究,洛夫克拉夫特的生平都相当值得探究--即使和另外两位与其并列的恐怖小说大师比起来,洛夫克拉夫特那仿佛“中了法老的诅咒”般的人生的也完全称得上是悲惨凄凉,不仅自幼丧父,家道中落,婚姻失败,长期遭受精神疾病的困扰,甚至在其因癌症去世之前都没有出版过哪怕是一本书。很显然,拜此等人生际遇所赐,就算不是直接诱因,他笔下那绝望而黑暗的世界观也必然或多或少地与此有所关联。因此,了解他的生平,有助于了解他的著作所要表达出的那种独特思想。

一个普罗维登斯绅士的生平

(本文编译自S.T.乔希的著作《H.P.洛夫克拉夫特百年纪念导读》)霍华德·菲利普斯·洛夫克拉夫特于1890年8月20日上午9时在位于美国罗德岛州首府普罗维登斯安吉尔街454号(后更改为194号)的家庭里出生。他的母亲,莎拉·苏珊·菲利普斯·洛夫克拉夫特,其宗谱可以追溯至于1630年抵达马萨诸塞州的乔治·菲利普斯。他的父亲温菲尔德·斯科特·洛夫克拉夫特是位旅行推销员,任职于一家名为戈勒姆的银器匠公司。洛夫克拉夫特三岁时,他的父亲在芝加哥的一个旅馆房间内精神崩溃,被送到巴特勒医院(Butler Hospital)待了五年,直至1898年7月19日死亡。洛夫克拉夫特似乎被告知其父亲在此期间处于某种瘫痪昏睡的状态,但尚存的证据表明情况并非如此,这些证据基本上确定洛夫克拉夫特的父亲是死于麻痹性痴呆,神经梅毒的一种。

1896年的普罗维登斯,洛夫克拉夫特的故乡洛夫特拉夫克的父亲过世后,还是个男孩的他由其母亲、两名姨妈和外公抚养,他的外公就是著名的实业家惠普尔·范布伦·菲利普斯。洛夫克拉夫特是个早熟的孩子:他两岁时就能背诵诗词,三岁开始读书,六七岁时便开始了写作。他最早钟情的故事是在五岁时读到的《一千零一夜》,也是在这个时候,洛夫特拉夫克杜撰了笔名“阿卜杜尔·阿尔哈兹莱德(Abdul Alhazred)”,该名称后来被用作其笔下神秘的《死灵之书》(Necronomicon)的作者。然而到了第二年,洛夫克拉夫特就抛弃了对阿拉伯的兴趣,因为他从《布尔芬奇的寓言年代》(Bulfinch’s Age of Fable)和儿童版的《伊利亚特》与《奥德赛》中发现了希腊神话。事实上,他现存最早的文学作品,“尤利西斯之诗”(The Poem of Ulysses,1897年),就是从《奥德赛》改述而来的八十八行押韵诗。也就在这个时候,洛夫克拉夫特发现了诡异文学并对其产生了兴趣,这要归功于经常为他即兴创作哥特风诡异故事的外祖父,而他那现已散佚的第一个故事“高贵的窃听者”(The Noble Eavesdropper),很有可能早在1896年就已创作。

自小就已略显孤僻的洛夫克拉夫特时常为疾病所困扰,其中不少是很明显的心理疾病症状。在斯莱特林荫路学校(Slater Avenue School)就读的他经常缺课,但洛夫克拉夫特通过独自阅读吸收了大量的知识。大约八岁时他接触到了科学,先是化学,然后是天文学。洛夫克拉夫特自己创办了胶版印刷的期刊,包括《科学公报》(The Scientific Gazette,1899年至1907年)和《罗德岛州天文学期刊》(The Rhode Island Journal of Astronomy,1903年至1907年)。在升入希望街中学(Hope Street High School)就读时,他遇到了支持鼓励自己的师长和意气相投的同伴,并与一群男孩确立了长期的友谊关系。洛夫克拉夫特笔下的文字首次变成铅字是在1906年,当时他给《普罗维登斯周日报》(The Providence Sunday Journal)写了封关于天文学问题的信件。此后不久,他开始为《鲍图克塞特河谷的拾穗者》(The Pawtuxet Valley Gleaner)--一份农村报刊撰写每月的天文学专栏,再之后他还曾为《普罗维登斯论坛报》(The Providence Tribune,1906年至1908年)、《普罗维登斯新闻晚报》(The Providence Evening News,1914年至1918年)和《艾西维尔市(北卡罗来纳州)新闻公报》(The Asheville (N.C.) Gazette-News)撰写过专栏。

约九岁时的洛夫克拉夫特,眉清目秀粉嫩水灵的正太一枚1904年,洛夫克拉夫特的外祖父去世,由于对其财产和事务后续管理不善,洛夫克拉夫特一家陷入了严重的财政困境。他和母亲被迫搬出维多利亚式的豪宅,迁移到安吉尔街598号的狭窄住房。离开出生地一事压垮了洛夫克拉夫特,他曾一度骑着自行车远行,沿着巴灵顿河(Barrington River)望眼欲穿地寻找着足够深的水域,显然是打算进行自杀计划。但学习带来的兴奋感驱散了这些念头。然而在1908年毕业前夕,洛夫克拉夫特却被迫因精神崩溃离开了之前的中学,没有拿到毕业证书,并因此而未能进入布朗大学(Brown University)就读。之后多年他都对此耿耿于怀,尽管他事实上是那个时代最了不起的自学成才者之一。1908至1913年,洛夫克拉夫特一直离群索居,仅仅保持了对天文学和诗歌创作的兴趣追求。在此期间,由于丈夫的疾病与死亡给他的母亲留下了难以磨灭的创伤痛苦,洛夫克拉夫特与其母一直保持着某种爱恨交加的病态关系。

洛夫克拉夫特脱离隐士状态的方式相当特别。在开始阅读那个年代早期的庸俗杂志之后,因无法忍受弗雷德·杰克逊(Fred Jackson)在《大商船》(The Argosy)中撰写的那些无趣乏味的爱情故事,他愤怒地用韵文写了一封嘲讽杰克逊的信。这封信于1913年发表,引起了杰克逊拥护者的猛烈抗议。洛夫克拉夫特参与了《大商船》及其相关杂志的信件专栏上的激烈辩论,他那几乎篇篇都是英雄双韵体(译注:一种乔叟首创的英国古典诗体)风格的斥责令人联想起屈莱顿(Dryden)与蒲柏(Pope)。 最终,这场论战吸引了联合业余报业协会(United Amateur Press Association,UAPA)--一个由全国各地自己撰写并发行杂志的业余作家组成的集团--的总裁爱德华·F·达斯(Edward F. Daas)的注意力。达斯邀请洛夫克拉夫特加入UAPA,后者于1914年初接受了这一邀请。之后,洛夫克拉夫特发行了十三期自创报刊《守旧者》(The Conservative,1915年至1923年),并在此期间为其他刊物贡献了众多诗歌与散文。后来他成为了UAPA的主席与正式编辑,还曾短暂担任过其竞争者全国业余记者协会(National Amateur Press Association,NAPA)的主席。这些经验很可能将洛夫克拉夫特从家里蹲的隐闭状态中拯救了出来,正如他自己曾说过的那样:“在1914年,当业余爱好者的友谊之手第一次伸向我时,我已经几乎到了任何动物所能达到的植物化状态的极限……联合协会的到来令我获得了重生,存在的感觉已不再是某种无用的负担,这个圈子让我能觉得自己的努力不是完全徒劳的。有生以来我第一次感到自己对艺术的笨拙探索总算不再只是这漠然的世界里的微弱呼喊了。”

洛夫克拉夫特的签名在这个爱好者的世界里,洛夫克拉夫特重新拾起了自1908年起就已放弃的小说创作。W· 保罗·库克(W. Paul Cook)和其他人注意到了洛夫克拉夫特早期故事《洞中兽》(The Beast in the Cave,1905)和《炼金术士》(The Alchemist,1908年)的潜力,敦促他重新拾笔。洛夫克拉夫特照做了,并于1917年夏接连写出了《坟墓》(The Tomb)和《大衮》(Dagon)。 此后洛夫克拉夫特保持着稳定而又稀少的小说创作,因为至少到1922年前诗歌与散文依然是他主要的文学表达模式。洛夫克拉夫特还因此有了一个与朋友和同事进行书信来往的不断扩展的网络,使他最终成为了二十世纪最伟大和多产的书信作家之一。

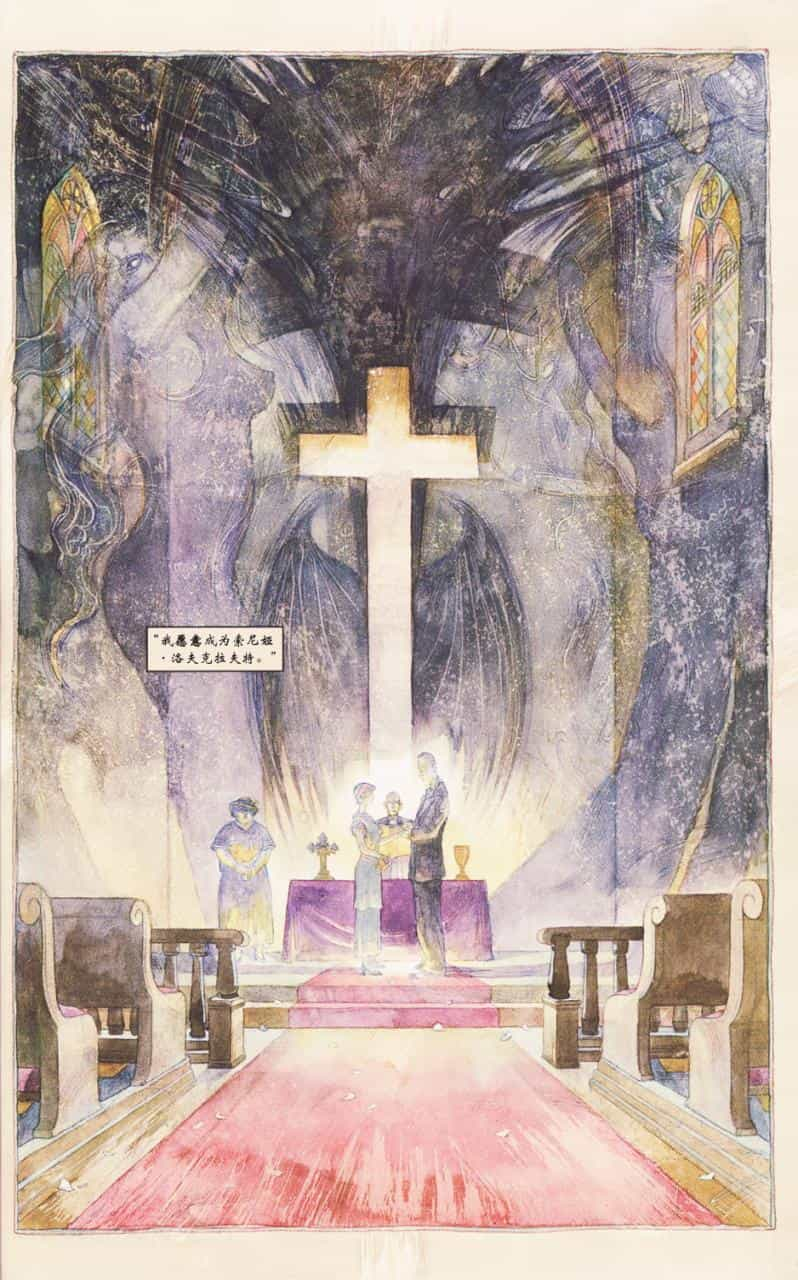

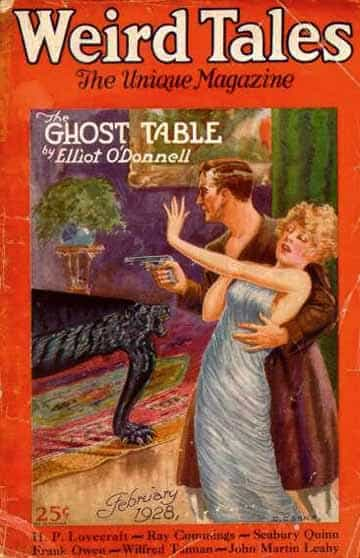

然而洛夫克拉夫特的母亲精神身体状况却在持续恶化,并于1919年精神崩溃,和她的丈夫一样被送进了巴特勒医院,从此再也没有出来过。1921年5月24日,她死于一次失败的胆囊手术。母亲的逝世令洛夫克拉夫特倍受打击,但他在几个星期后恢复了过来,并参加了于1921年7月4日在波士顿举办的业余新闻工作者大会。在那里洛夫克拉夫特遇到了后来成为他妻子的女人。索尼娅·哈夫特·格林(Sonia Haft Greene)是个比洛夫特拉夫克年长七岁的俄罗斯籍犹太人,他们彼此相处得似乎相当融洽--至少在最开始的阶段时是如此。洛夫克拉夫特于1922年访问了索尼娅在布鲁克林的公寓,并于1924年3月3日宣布结婚。这个消息对他们的朋友来说并不是件特别意外的事情,但洛夫克拉夫特的两个姨妈,莉莲·D·克拉克(Lillian D. Clark)和安妮·E·菲利普斯·伽姆维尔(Annie E. Phillips Gamwell)直到婚礼结束之后才通过信件得知此事。之后洛夫克拉夫特搬进了索尼娅在布鲁克林的公寓,这对新人的前景似乎充满了希望:彼时洛夫克拉夫特已在创办于1923年的著名庸俗杂志《诡丽幻谭》(Weird Tales)上发表了若干早期作品,并由此站稳了职业作者的脚跟;而索尼娅则在纽约第五大道上经营着一家非常成功的帽店。

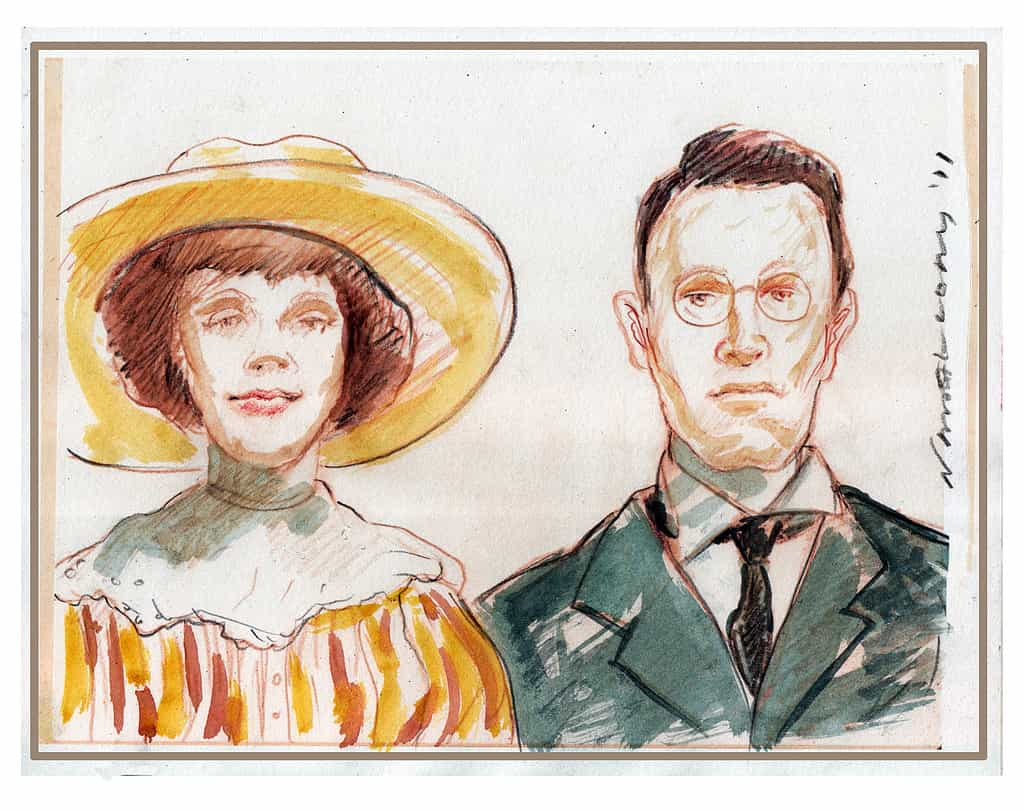

爱好者的同人创作“婚礼上的索尼娅与洛夫克拉夫特”,莫名地令人心酸但这对新人的麻烦几乎转瞬即至:帽店破产,洛夫克拉夫特拒绝了为《诡丽幻谭》编纂副刊的机会(因为这意味着他必须搬迁到芝加哥),索尼娅的健康状况也开始恶化,不得不在新泽西州疗养院内度过大量的时间。洛夫克拉夫特试图找到一份工作,但没什么人愿意雇佣一个三十四岁还没工作经验的人。 1925年1月1日,索尼娅在克利夫兰找到了一份工作,洛夫克拉夫特则搬进了地处布鲁克林附近的一家叫做“红钩”(Red Hook)的单身公寓。

虽然洛夫特拉夫克在纽约有许多朋友--包括弗兰克·贝克纳普·朗(Frank Belknap Long)、莱因哈特·克雷纳(Rheinhart Kleiner)、萨缪尔·拉夫曼(Samuel Loveman)等--但他依然因在这座城市内的孤离感和“异乡人”的身份而变得越来越沮丧。他的小说开始转向怀旧思乡和黯淡厌世的风格,1924年的《禁入之屋》(The Shunned House)背景就设定在普罗维登斯,而同样是1924年的《红钩里的恐怖》(The Horror at Red Hook)和《他》(He)两篇文章则将了洛夫克拉夫特对纽约的观感表露无遗。最终,洛夫克拉夫特于1926年初计划返回他愈发想念的普罗维登斯。但索尼娅在这个计划里又处于何种地位?似乎没人知道,尤其是洛夫克拉夫特。虽然他依然在宣称自己对她的喜爱之情,但对姨妈禁止她来普罗维登斯创业一事却采取了默许态度,因为她们认为自己的侄子不能被妻子的女店主名头沾污。 就这样,他们的婚姻实质上已经结束了,并不可避免地于1929年离婚。

1926年4月17日,洛夫克拉夫特回到了普罗维登斯,定居于布朗大学北部的巴恩斯街10号,这次他没有再像1908年至1913年那样埋没自己了,因为他生命中的最后十年是他一生中最伟大的时光,无论是作为一名作家,还是作为一个人。这期间洛夫克拉夫特的生活相对平静无波--他游历了东部沿海地区(魁北克,新英格兰,费城,查尔斯顿,圣奥古斯丁)的各种古代遗址,并于这期间写出了他最伟大的小说:《克苏鲁的呼唤》(The Call of Cthulhu,1926年)、《疯狂山脉》(At the Mountains of Madness,1931年)和《超越时间之影》(The Shadow out of Time,1934年至1935年),此外还保持了海量的信件来往--他终于找准了自己的位置,适应了身为一名新英格兰诡异小说作家和一位普通信件作家的身份。在他的鼓励下,许多青年作家开始了自己的职业生涯,包括奥古斯特·德雷斯(August Derleth)、唐纳德·旺德莱(Donald Wandrei)、罗伯特·布洛克(Robert Bloch)和福利兹·雷柏(Fritz Leiber)。洛夫克拉夫特还开始关心政治和经济问题,经济大萧条令他选择支持罗斯福,并成为了温和社会主义者。他还继续广泛地吸取着各学科的知识,从哲学、文学、历史到建筑均有所涉及。

《诡丽幻谭》1928年2月号封面,著名的《克苏鲁的呼唤》就登于该期洛夫克拉夫特生命的最后两三年充满了苦难。1932年,洛夫克拉夫特挚爱的姨妈克拉克夫人过世,他于1933年搬进了位于约翰·海伊图书馆(John Hay Library)后面的学院街66号宿舍(这所住宅如今已迁移至展望街65号),和另一位姨妈伽姆维尔夫人住在一起。由于洛夫克拉夫特的后期作品因愈发冗长复杂而难以卖出,他不得不通过“修订”或代笔故事、诗歌和非小说作品创作的方式来养活自己。1936年,他最亲近的笔友之一罗伯特·E·霍华德(Robert E. Howard)自杀了,导致他陷入了困惑悲伤的状态。而此时最终导致他死亡的肠癌已经扩散得相当严重,没什么有效的治疗方法了。1936年至1937年冬,洛夫克拉夫特一直在试图忍受着日趋增加的疼痛,但最终还是被迫于1937年3月10日住进简·布朗纪念医院(Jane Brown Memorial Hospital),并于五天后逝世。3月18日,他被安葬于鹅喙星公墓(Swan Point Cemetery)的菲利普斯家族墓地。

1934年前后的洛夫克拉夫特眼看着死亡逼近时,洛夫克拉夫特或许在想象着自己作品的最终湮灭:他终其一生从未真正出版过哪怕一本书(或许1936年那本粗糙的《印斯茅斯之影》(The Shadow over Innsmouth)算是个例外),他的小说、散文和诗歌混乱地散布在众多的业余杂志和庸俗刊物上。但是,他那几乎仅仅通过信件建立起来的友谊此时伸出了援手:奥古斯特·德雷斯和唐纳德·旺德莱决心用精装本来保存洛夫克拉夫特小说的尊严,他们为此成立了阿卡姆之屋(Arkham House)以便出版洛夫克拉夫特的作品,并于1939年发行了《异乡人与局外人》(The Outsider and Others)。随后阿卡姆之屋不断发行出版,最终使得洛夫克拉夫特的作品出现在了平装本上,并被翻译成十几种语言。如今,在洛夫克拉夫特诞辰一百周年之际,他的小说有了重新订正的版本,他的散文、诗歌与信件被广为传播,众多学者孜孜不倦地探讨着他深邃而复杂的作品与思想。虽然关于洛夫克拉夫特仍有许多研究工作要做,但可以毫不夸张地说,因其作品本身的优秀和其伙伴与支持者的勤奋,洛夫克拉夫特已经在美国乃至世界的文学界获得了虽不显要但却不容置疑的地位。

显然,洛夫克拉夫特笔下世界中那份深入骨髓的绝望感,便来源自这种常人无从经历的一生和其本身与疯狂仅一线之隔的天才。而在生命最后几年里,随着他将目光从哥特式的神话故事上移开,开始用一种科学的眼光看待这个宇宙时,这种倾向就变得愈发明显。于是在洛夫克拉夫特的笔下“神话”已不再单单只是讲述神明与怪物的故事,而是一个收容着宇宙间各种非凡恐怖的博物馆,一个展览幻想中无数骇人奇迹的陈列室。这最终使得洛夫克拉夫特笔下故事的精髓与深意远远不再是那些不可理喻的虚构神灵,也不是那些尘封已久的禁忌典籍,更不是那些无可名状的怪异造物,而是他那种令人信服的宇宙态度,以及那些我们在面对未知与神秘时切身感受到恐惧与渺小所带来的共鸣。

爱好者为洛夫克拉夫特修建的墓碑

下葬在鹅喙星公墓家族墓地的洛夫克拉夫特没有自己的墓碑,他的名字是与父母刻在一起的。由于无法接受这一点,他的爱好者于1977年集资为他修建了一块墓碑,墓碑上除了姓名和生卒年月之外,还有一句来自洛夫克拉夫特私人信件的短句:

I AM PROVIDENCE

这句简短的墓志铭是个双关语,“Providence”既是洛夫克拉夫特生于斯长于斯逝于斯的家乡地名,同时也是个名词。作前者解释时此句意为“我是普罗维登斯人”,作后者解释时便是意味悠长的“吾乃天命之人”。